Se você já se pegou relendo uma diretriz de submissão, um parecer editorial ou um e-mail automático do sistema de periódicos para entender o que exatamente precisava fazer, você sentiu na pele o problema que a linguagem simples resolve: excesso de carga cognitiva. Em publicações científicas, onde cada etapa — da submissão ao pós-publicação — depende de instruções precisas e ações corretas, texto confuso vira retrabalho, atraso e frustração. A boa notícia é que dá para escrever de forma clara, direta e ainda assim tecnicamente rigorosa.

No serviço público brasileiro, a linguagem simples virou método com começo, meio e fim: planejar, desenvolver e testar. Trazendo esse arcabouço¹ para o ecossistema editorial, editores e pesquisadores ganham uma trilha prática para produzir textos que de fato funcionam: reduzem dúvidas, encurtam ciclos de revisão e aumentam a satisfação de autores, pareceristas e leitores.

Linguagem simples não é “simplória” — é eficiência com rigor

Há um mito persistente de que clareza significa abrir mão de precisão. É o oposto. Linguagem simples não é gíria, não é gramática relaxada, nem “trocar termo técnico por palavra vaga”. É organizar a informação para que a pessoa certa encontre o que precisa, entenda de primeira e consiga usar a informação para agir. Em ciência, isso significa que políticas editoriais continuam exatas; o que muda é a arquitetura, a escolha de palavras e a forma de orientar a ação. O objetivo é reduzir o esforço mental de quem lê sem perder exatidão.

Por que isso importa em publicação científica?

Periódicos operam em fluxos críticos: submissão, triagem, revisão por pares, decisão, produção e difusão. Em cada etapa, instruções pouco claras se traduzem em submissões rejeitadas por formato, pareceres incompletos, correções de prova intermináveis e leitores que desistem. Linguagem simples ataca esse desperdício: quanto menor o gasto cognitivo para entender uma tarefa, maior a chance de execução correta e rápida. Em escala, isso encurta prazos editoriais, diminui tickets de suporte e melhora a experiência do ecossistema inteiro — sem mudar os critérios de qualidade.

Etapa 1 — Planejar: quem precisa fazer o quê, quando e por quê

Antes de escrever, defina a tarefa do leitor e o resultado esperado.

- Para “Instruções aos Autores”, liste as ações obrigatórias em ordem cronológica — criar conta, escolher seção, preencher metadados, anexar arquivos, declarar conflitos, indicar revisores.

- Nomeie com precisão os perfis: autor correspondente, coautor, editor de seção, avaliador, bibliotecário.

- Mapeie palavras que o seu público já usa e termos técnicos que precisam de explicação breve no primeiro uso.

- Transforme normas em decisões: se uma exigência é obrigatória, diga “é obrigatório” e explique a razão em uma frase. Essa etapa define a arquitetura de informação e evita que o texto nasça torto.

Etapa 2 — Desenvolver: arquitetura, texto e design trabalhando juntos

Organize do mais importante para o detalhe, como uma pirâmide invertida.

- Inicie com o que o leitor precisa saber para começar a tarefa, depois acrescente exceções e justificativas.

- Use títulos descritivos (“Como nomear arquivos de submissão”) em vez de rótulos vagos (“Requisitos”).

- Em texto, prefira voz ativa, verbos concretos e períodos curtos.

- Troque cadeias nominais por comandos claros: em vez de “submissões em desconformidade serão passíveis de rejeição”, escreva “vamos rejeitar manuscritos que não seguirem estas regras”.

- Defina jargões na primeira ocorrência e limite siglas ao indispensável.

- No design, tipografia legível, contrastes adequados, tamanhos mínimos e microespaços entre blocos ajudam a leitura; links precisam ser descritivos (“Baixe o modelo de referências”) e não “clique aqui”. Lembre que bom design não “enfeita” o texto — ele guia a atenção para a ação.

Etapa 3 — Testar: só é simples se funciona para quem lê

Texto “claro” no nosso monitor pode travar na tela de quem realmente usa.

- Faça testes rápidos: peça a cinco pessoas do público-alvo para executarem uma tarefa usando o conteúdo e observe onde hesitam.

- Aplique variações do teste de cinco segundos (o que se entende à primeira vista), releitura em voz alta e checklists de consistência (terminologia, ordem de passos, coerência de rótulos).

- Meça tempo para completar tarefas e taxa de erros; ajuste e publique.

- Releia depois de duas semanas com dados de busca interna e dúvidas frequentes do suporte para iterar.

- Em políticas críticas — ética, dados, APC — valide com pareceristas e equipe jurídica antes de reescrever.

Onde aplicar agora no seu periódico

- Instruções aos Autores: transforme cada requisito em um passo acionável e exemplificado; troque listas dispersas por uma sequência única, com check-out.

- Carta de decisão editorial: diga a decisão em uma frase logo no início; depois, explique critérios e próximos passos com prazos e responsáveis.

- Convites a pareceristas: destaque o objetivo, o escopo, o prazo e o link de aceite na primeira tela; explique conflito de interesse em uma linha, com link para detalhes.

- Política de dados e materiais: comece com o porquê, diga o que é obrigatório e ofereça modelos de declaração e de documentação.

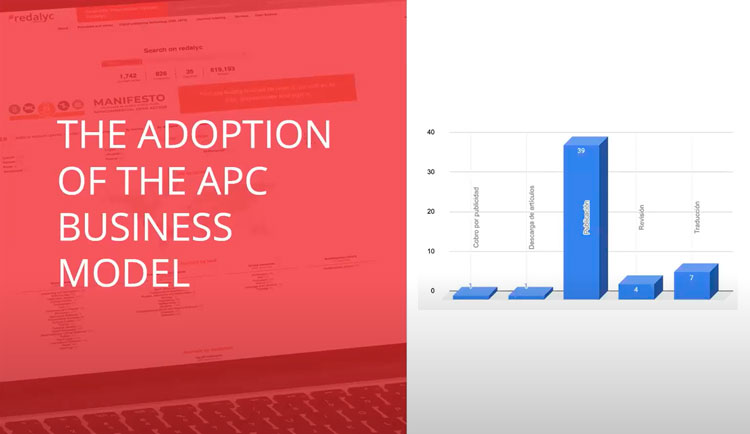

- APC e isenções: informe valores, quem paga, quando e como solicitar isenção; inclua exemplos de casos aceitos.

- Sobre o periódico e Diretrizes éticas: resuma em linguagem comum e detalhe em páginas específicas.

Exemplos de reescrita que cortam caminho

Antes: “Submissões em desconformidade com as normas estilísticas e bibliográficas poderão ser recusadas sem avaliação de mérito.”

Depois: “Vamos devolver manuscritos que não seguirem estas regras de formato. Corrija e reenvie para seguir na avaliação por pares.”

Antes: “O não atendimento às exigências de disponibilização de dados acarretará a não publicação do artigo.”

Depois: “Publicamos apenas artigos com dados acessíveis. Se os dados não estiverem disponíveis, o artigo não será publicado.”

Antes: “Os revisores deverão atentar para aspectos formais da redação, incluindo correção gramatical e estilo.”

Depois: “Ao avaliar, comente clareza, lógica do argumento e correções de linguagem que ajudam o leitor a entender.”

Um checklist mental para o dia a dia

- A tarefa está clara no primeiro parágrafo?

- O que é obrigatório está dito como obrigatório?

- Há um verbo de ação em cada instrução?

- Os termos técnicos essenciais foram definidos no primeiro uso?

- Os títulos dizem exatamente o que a seção entrega?

- O design facilita a leitura em telas e dispositivos diversos?

- Fiz ao menos um teste rápido com alguém do público-alvo?

Comece pequeno, padronize rápido

Escolha uma página crítica — “Instruções aos Autores” costuma ser a melhor —, reescreva seguindo as etapas, teste, publique e meça. O que aprender aí vira padrão para cartas, e-mails, templates e páginas do site.

Crie um mini-guia editorial do periódico com exemplos bons e ruins e uma lista de decisões de estilo. Em poucas semanas, a clareza deixa de depender de quem redige e passa a ser uma propriedade do sistema editorial. É assim que linguagem simples escala em organizações e entrega valor consistente.

No fim, linguagem simples é uma escolha ética e estratégica: democratiza o acesso ao conhecimento, respeita o tempo de quem lê e torna o processo científico mais eficiente. Não é empobrecer a ciência; é abrir o caminho para que o conteúdo brilhe sem barreiras desnecessárias.

Referências

- Roedel, Patricia. Manual de linguagem simples : como planejar, desenvolver e testar textos que funcionam. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2024. bd.camara.leg.br, https://www.gov.br/gestao/pt-br/acesso-a-informacao/estrategia-e-governanca/estrutura-de-governanca/Manualdelinguagemsimples_comoplanejardesenvolveretestartextosquefuncionam.pdf.

Texto produzido com auxílio de Inteligência Artificial e revisado pelo autor Nossa newsletter agora está no Substack e você pode se inscrever gratuitamente para recebê-la diretamente em seu email, ler no app e acessar todo o conteúdo do ecossistema Peletron!Assine nossa newsletter